カーテンはお部屋の印象を大きく左右する重要なインテリアアイテムです。しかし、採寸を間違えてしまうと「丈が短すぎて不格好」「床に余ってしまう」といった失敗に繋がります。この記事では、初心者でも失敗しないカーテン丈の測り方

カーテンの丈を正しく測ることは、お部屋の印象を整えるうえで欠かせない最初のステップです。ここでは、採寸前に押さえておきたい準備ポイントから、実際の測定の流れまでを順を追って解説していきます。初心者の方でも安心して取り組めるよう、分かりやすくまとめました。 とオーダー方法を、分かりやすく解説します。

失敗しないカーテン丈の測り方

カーテン丈を正しく測るためには、実際の測定に入る前に確認しておくべきポイントがあります。準備を整えることで、採寸の精度が上がり、後々のトラブルを防ぐことができます。ここからは測定前の基本的な準備について説明します。

カーテン丈を測る前の準備

必要な道具:メジャーとアプリの活用

カーテン丈を測る際は、柔らかい布製のメジャーを使うと正確です。硬い金属製のメジャーだと窓枠や壁に沿わせにくく誤差が出やすいため、布製や樹脂製が適しています。また、最近ではスマホのカメラを利用して距離を測定できるアプリが普及しており、細かな部分はメジャーで、全体の確認はアプリで行うと二重チェックが可能です。さらに、脚立やスツールを用意して高い位置も安全に測れるようにしておくと安心です。

測定場所の確認:窓枠や天井の位置

カーテンの取り付け位置によって丈が大きく変わります。窓枠のすぐ上にカーテンレールを設置するのか、天井付近に設置して縦のラインを強調するのかを事前に確認しましょう。レールの取り付け位置次第で採寸の基準が変わるため、まずは窓全体の構造やレールの有無を把握することが重要です。場合によっては窓枠から天井までの距離も測っておくと、取り付け位置の選択肢が広がります。

測定方法の種類:カーテンレール・両開き等

カーテンは「片開き」「両開き」で必要な幅が異なり、両開きの場合は左右に分けたサイズを計算する必要があります。また、カーテンレールの端から端までを正確に測定することも大切です。レールの形状が伸縮式か固定式かによっても必要なサイズが変わるため、採寸時にはレールそのものの仕様も確認しましょう。さらに、レールに装飾キャップが付いている場合は、その部分を含めるのか除外するのかを決めてから測ることで、後々のズレを防ぐことができます。

基本的なカーテンサイズの測り方

採寸の準備が整ったら、いよいよ具体的なサイズ測定に入ります。横幅や高さを測る際には、単に数字を記録するだけでなく、余裕や仕上がりの見栄えを考慮することが重要です。ここからは、実際にカーテンの幅や丈をどのように測るべきか、その基本的な流れを解説していきます。

カーテンの横幅の測り方

カーテンレールの端から端までを正確に測り、その数値にゆとりを持たせるのが基本です。両開きの場合はその幅を半分にして左右に分けて考える必要があります。また、窓枠の奥行きやレールの形状によっても仕上がりの見え方が変わるため、測定時にはレールの突き出し部分や装飾キャップが干渉しないかもチェックしておくと安心です。さらに、幅に余裕を持たせることでカーテンの開閉がスムーズになり、光漏れも防ぎやすくなります。

カーテンの高さの測り方

レールのランナー下から窓枠下、あるいは床までを測ります。一般的には床から1〜2cm上が理想ですが、窓台や家具の位置によっては、少し短めに仕上げるほうが実用的なこともあります。腰高窓の場合は窓枠下から15〜20cm程度長くするとバランスが良く見えますし、掃き出し窓では床との距離を調整して美しいラインを保つことが大切です。部屋の用途や生活スタイルに合わせて高さを微調整すると、より満足度の高い仕上がりになります。

必要なゆとり:ヒダや装飾の考慮

装飾性を高めるためには、幅に1.5倍〜2倍程度の余裕を持たせるのが基本です。ヒダを多めにとることでカーテンにボリューム感が出て、豪華な印象を与えられます。逆に、ヒダを少なくするとシンプルでモダンな雰囲気に仕上がります。また、生地の厚みや柄の大きさによっても適したゆとりが変わるため、購入前にサンプルを確認しておくと安心です。

一般的なカーテンサイズ一覧

カーテンを選ぶ際には、実際に測ったサイズと市販されている既製サイズとの兼ね合いを理解しておくことが重要です。多くの家庭で利用される標準的なサイズを把握しておくと、購入の際に迷うことが少なくなります。ここでは、既製品の選び方や特殊な窓に適したオーダー方法を紹介します。

既製サイズカーテンの選び方

既製カーテンは100cm×135cm、100cm×178cm、100cm×200cmなどが主流です。窓サイズに近いものを選ぶのが基本ですが、購入の際には取り付ける部屋の用途やインテリアとのバランスも考慮すると失敗が少なくなります。また、丈や幅に数センチの差があっても、取り付け位置やヒダの寄せ方で調整できる場合もあるため、多少の誤差を許容範囲として考えることも大切です。さらに、一般的に流通しているサイズを知っておくことで、予算や納期を抑えつつスムーズに購入できるというメリットもあります。既製品は手軽さが魅力ですが、窓の形状や生活スタイルに合わせて慎重に選ぶとより満足度が高まります。

特殊な窓に合うサイズのオーダー方法

天井から床までの大きな窓や出窓、三角形や丸窓など特殊な形状の窓にはオーダーカーテンがおすすめです。オーダーでは生地や色、仕上がりのスタイルまで自由に選べるため、部屋全体の統一感を高められます。正確な採寸データを元に注文することで、既製品では対応できない細部までフィットさせることが可能です。また、専門店によってはスタッフが自宅に出向いて採寸してくれるサービスもあるため、自信がない方はこうしたサービスを活用すると安心です。

カーテン丈を測る際の注意点

カーテンの丈を正確に測ったつもりでも、素材や仕立てによって仕上がりが想定と違う場合があります。特に生地の厚みやヒダの取り方によっては丈が短く見えたり、逆に余ったりすることもあるため注意が必要です。ここからは、測定時に意識しておくべきポイントを詳しく確認していきましょう。

ヒダの取り扱いと生地による影響

厚手の生地や重い素材は落ち感が強く、丈が短く見えやすいので注意が必要です。逆に薄手の軽い素材では、実際の丈よりも長く感じられることもあります。また、生地の種類によっては湿度や洗濯後の縮みで長さが変化するケースもあるため、採寸時にその点を考慮しておくと安心です。さらに、ヒダの寄せ方やカーテンのデザインによっても見え方は大きく異なります。ヒダを深くとれば重厚感が増しますが、丈が実際より短く映ることがあり、浅くとればシンプルに仕上がる反面、生地の柔らかさが強調されます。こうした点を理解して生地を選ぶことで、理想的な仕上がりに近づけることができます。

採寸ミスを防ぐためのチェックリスト

- メジャーのたるみがないかを必ず確認する。特に長い窓を測る場合は二人で持つと誤差を減らせます。

- 測定位置を間違えていないか、レール下からか窓枠からか基準を明確にする。

- 左右・上下で数値が違わないかを比較し、もし差がある場合は平均値をとるか再測定する。

- 測定値を記録するときは単位(cm)を統一し、誤記を防ぐ。

- 最後に測定したデータを他の家族やアプリで再確認すると安心です。

カーテン丈測定のサポートツール

カーテンの採寸に不安がある方でも安心できるよう、最近では便利なサポートツールが数多く登場しています。スマホで簡単に測れるアプリや、実際の動作を見ながら学べる動画などを活用すれば、初心者でも正確な測定が可能になります。ここではそうしたツールの活用方法について紹介します。

便利なアプリの活用方法

「Measure」などのアプリを活用すると、天井の高さや窓幅を簡単に測定できます。最新のアプリでは、AR(拡張現実)技術を使ってカメラをかざすだけで長さを測れるものや、計測データを自動的に保存して一覧管理できるものもあります。これにより、測定忘れや誤記を防ぐだけでなく、複数の窓サイズを比較する際にも役立ちます。アプリの中には誤差を補正する機能や、水平・垂直を確認できる便利なツールも搭載されているため、メジャーと併用することでより正確な採寸が可能になります。

DIY採寸動画での学び

YouTubeなどの動画で採寸方法を確認するのも有効です。実際の動作を見ながら学ぶことで失敗が減ります。さらに、動画では測定時のコツや注意点が視覚的に理解できるため、初心者でも手順をイメージしやすくなります。特にプロが解説している動画は信頼性が高く、実際の作業にすぐ応用できる情報が多いのが魅力です。採寸の流れを一度映像で確認しておくと、実際に測定する際に落ち着いて取り組むことができ、より正確な結果につながります。

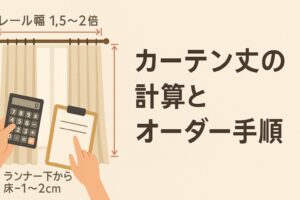

カーテン丈の計算とオーダー手順

カーテンを美しく仕上げるためには、単に測定した数値を参考にするだけでなく、正しい計算式と注文の流れを理解しておくことが大切です。計算を誤ると丈が足りなかったり、余ってしまったりする原因になります。ここからは、採寸データをどのように計算に落とし込み、実際のオーダーに反映させるのか、その手順を詳しく解説します。

カーテン丈の計算方法

測定したデータの正しい入力方法

ショップに注文する際は「レール下からの高さ」を基準に入力します。窓枠からではなく、必ずレールから測った数値を使いましょう。また、入力時には小数点や単位を省略せず、正確に記載することが重要です。誤った基準で数値を入れると仕上がりが大きく異なるため、特に注意が必要です。さらに、窓の種類ごとに測定基準が微妙に異なる場合があるため、ショップのガイドラインを確認してから入力するのも安心です。

カーテンサイズを算出する計算式

横幅:レール幅 × 1.5〜2倍(ヒダの量やデザインによって倍率を調整)

高さ:ランナー下から床 − 1〜2cm(腰高窓の場合は窓枠下から15〜20cm程度長めにするのも一般的)

この計算式を使うことで、カーテンが窓をしっかり覆いながらも見た目に美しい仕上がりになります。必要に応じてショップの推奨倍率や仕上げ寸法を確認すると、さらに安心です。

カーテンのオーダー手順

カーテンのサイズを計算した後はいよいよ注文の段階です。購入方法には店舗での相談、オンライン通販、専門店での対面オーダーなどいくつかの選択肢があります。それぞれに特徴やメリットがあるため、自分のライフスタイルや予算に合った方法を選ぶことが大切です。ここでは代表的な注文方法を順に紹介します。

ショップでの注文方法

実店舗では店員に採寸データを見せて相談するのがおすすめです。サンプル生地を確認できるメリットもあり、実際の質感や色味を直接確かめられるのは大きな強みです。さらに、店員に相談することで自分では気づかない細かな点を指摘してもらえる場合もあります。また、店舗によってはその場で生地見本を持ち帰れたり、カーテンの仕上がりイメージをシミュレーションしてもらえるサービスを提供していることもあり、安心感が高まります。

オンライン通販でのカーテンオーダー

通販サイトでは入力フォームにサイズを入れるだけで簡単に注文できます。自宅にいながら豊富なデザインや機能性カーテンを比較できるのが大きな魅力です。ただし、画面上で見た色と実際の生地の色味が異なる場合があるため、可能であれば無料サンプルを取り寄せて確認するのがおすすめです。さらに、返品ポリシーやサイズ直しの対応範囲を事前に確認しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

ニトリや専門店での対面購入

ニトリやインテリアショップでは、採寸サービスを提供していることも多く、初心者には安心です。スタッフが自宅に来て正確に採寸してくれる場合もあり、自分で測る自信がない方には特に便利です。また、店舗では展示されている実物のカーテンを確認できるため、部屋に設置した際の雰囲気をイメージしやすいのもメリットです。さらに、購入後のアフターサービスや保証が充実している店舗も多く、長期的に安心して利用できます。

不明点やトラブルへの対応

カーテンを注文した後に「サイズが合わないかも」「思っていた色と違う」など、不安やトラブルが発生することは珍しくありません。そんな時に慌てず対応するためには、事前にサポートや返品の仕組みを理解しておくことが重要です。ここでは、不明点の解消や問題発生時の対処方法を紹介します。

カスタマーサポートの活用方法

注文後に疑問点があれば、ショップのサポート窓口に問い合わせましょう。採寸データの再確認や入力内容の修正について相談できる場合もあります。また、配送状況の確認や納期の調整など、購入後のサポートを受けられることも多いため、遠慮せず活用するのが得策です。特にオーダーカーテンの場合は一度注文すると変更が難しいため、疑問点は必ず事前に解消しておきましょう。

トラブルシューティング:返品・交換のガイド

サイズが合わなかった場合、返品や丈直しのサービスがあるか事前に確認すると安心です。ショップによっては有料で丈詰めや幅詰めをしてくれる場合もありますし、一定期間内であれば無料交換を受け付けてくれるケースもあります。また、返品可能な条件(タグを外していない、使用していないなど)を事前に把握しておけば、トラブル時にもスムーズに対応できます。

カーテンのスタイルと機能

丈の測り方だけでなく、カーテンのスタイルや機能を理解することも理想の空間作りには欠かせません。どんなデザインを選ぶかによって部屋の雰囲気が一変し、生活の快適さにも大きく影響します。ここからは代表的なカーテンの種類や、それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。

スタイル別のカーテン選び

ドレープ・レース・遮光カーテンの比較

- ドレープカーテン:光をしっかり遮り、重厚感を演出します。厚手の生地を使用することが多く、部屋全体に落ち着いた雰囲気を与えるため、リビングや寝室に適しています。また、防音性や断熱性も高めやすいのが特徴です。

- レースカーテン:柔らかい素材で作られ、採光を取り入れつつプライバシーを確保できます。昼間は自然光を室内に取り込みながらも外からの視線を和らげてくれるため、どの部屋でも活用しやすい万能型です。刺繍や柄のバリエーションも豊富で、インテリアにアクセントを加える役割も果たします。

- 遮光カーテン:睡眠環境や映画鑑賞に最適で、光をほぼ完全に遮ることができます。特に遮光1級のカーテンは昼間でも部屋を暗くできるため、夜勤明けで昼間に睡眠を取りたい人やシアタールームにおすすめです。遮熱効果を併せ持つ商品も多く、機能性に優れています。

シェードやブラインドの特徴

シェードはシンプルでモダンな印象を与え、窓全体をすっきりと見せたい場合に適しています。ローマンシェードなどはデザイン性が高く、布の種類によってクラシックにもカジュアルにも演出可能です。ブラインドはスラット(羽根)の角度を変えることで光の調整がしやすく、採光とプライバシーのコントロールを細かく行えるのが特徴です。アルミや木製、樹脂など素材の種類も豊富で、インテリアスタイルに合わせやすい利点があります。

機能性カーテンのおすすめ

近年のカーテンはデザイン性だけでなく、暮らしを快適にする多彩な機能を備えたものが数多く登場しています。日差しの強い夏場に涼しさを保つ遮熱効果や、外からの騒音を和らげる遮音機能など、目的に応じて選べる点が魅力です。ここでは代表的な機能性カーテンの特徴とその効果について解説します。

UVカット、遮熱、遮音などの機能

UVカットは家具の色褪せ防止に、遮熱は夏の冷房効率アップに、遮音は静かな環境づくりに役立ちます。

各種カーテンの使用シーンと効果

- 遮熱カーテン:リビングや南向きの窓。強い日差しを防ぐだけでなく、冷房効率を高めて光熱費の節約にもつながります。夏の暑さ対策として特に有効です。

- 遮音カーテン:寝室や音楽部屋に最適で、外からの騒音を軽減し、静かで落ち着いた空間を作ります。厚手の生地を選ぶと効果がさらに高まります。

- UVカット:子供部屋や日差しの強い窓におすすめです。紫外線を防ぐことで家具や床の日焼けを防ぎ安心です。レースカーテンにこの機能を取り入れると、昼間でも快適な光環境を維持できます。

インテリアに合わせたカーテンの選定

部屋のテイスト別に見るカーテン

- ナチュラル:リネンやコットン素材を使うことで、温かみと自然な雰囲気を演出します。木製家具や観葉植物との相性も抜群です。

- モダン:シンプルな無地やグレー系を基調としたデザインが多く、スタイリッシュで都会的な印象を与えます。金属やガラス素材の家具と合わせると一層洗練された空間になります。

- エレガント:ベルベットや光沢素材を用いると、重厚感や高級感を演出できます。クラシックな家具やシャンデリアとの組み合わせで華やかな雰囲気に仕上がります。

おすすめの生地やカラー選び

季節感を取り入れるなら春夏は淡色、秋冬は濃色が効果的です。家具や床の色と調和させることで一体感が出ます。また、壁紙やラグとの色合わせを意識すると部屋全体の統一感が増し、より完成度の高いインテリアになります。アクセントカラーをカーテンに取り入れると、シンプルな部屋にメリハリをつけることもできます。

まとめ

カーテン丈の測り方は一見難しそうですが、正しい手順を踏めば失敗を防げます。採寸から注文、そしてスタイル選びまでの流れを理解しておくことで、初心者でも安心して理想のカーテンを選ぶことができます。この記事を参考に、あなたのお部屋にぴったりのカーテンを見つけてください。インテリア全体の雰囲気が格段にアップするだけでなく、機能性や快適性も大きく向上し、暮らしの質がより豊かになるはずです。さらに、自分の部屋に合ったデザインや生地を選ぶことで、長期的にも満足度の高い空間を実現できます。